賃貸物件にフリー・インターネットを導入する〜VLAN編〜

筆者テック大家さんは、箱根に賃貸マンション(1K・一棟もの)を所有しています。「ハイドレンジア箱根」と言います。

これまでの記事で、この物件に入居者用のフリー・インターネットを、半ばDIYで設置・運営したことを紹介しました。以下のリンクに詳しく書かれていますので、よろしければご覧ください。

今回の話題は「VLAN」です。

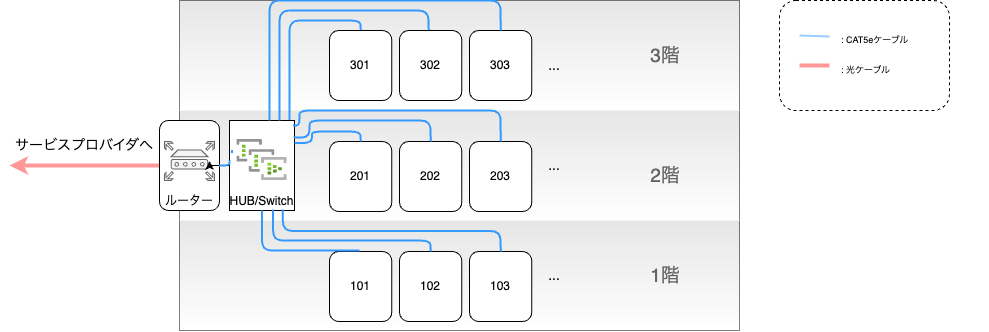

上記の記事の中で各部屋にLAN端子を引き込んだ時に「課題」がある、と述べました。館内ネットワークの配線は以下のような図で説明しております。

この構成でネットワークを構築した場合、建物内のどの部屋につながっている機器も相互に「ネットワーク的に見えてしまう」という課題です。たとえば、201のパソコンにファイルサーバーなどを立てると、303の人のスマホからも見えてしまいます。これを解決するためにVLANを導入します。

ちなみに、筆者テック大家さんはネットワークの専門家でもなければ、これで食べているプロでもありません。ソフト開発のバックグラウンドを持つテックマニアが、自分で調べて実践している、いわばDIYネットワーク大家さんです。したがって、以下の記事はそのつもりで参考にしていただけるとありがたいです。

VLANとは

Wikipedia(日本語)によると、以下のように書かれています。

Virtual Local Area Network(バーチャル・ローカル・エリア・ネットワーク、VLAN、仮想LAN)は、コンピュータネットワークにおいて、通信帯域の有効利用や情報セキュリティの向上などを目的として、物理的な接続形態とは別に仮想的にLANセグメントを構成することである。LANスイッチ(レイヤ2スイッチ)などのネットワーク機器の機能により、スイッチの接続ポートやMACアドレス、プロトコルなどに応じて、LANセグメントの分離を実現する。

https://en.wikipedia.org/wiki/VLAN

こちら、日本語がイマイチじゃないですか?一つ目の文章は「〇〇ネットワークは〜構成することである」?

ネットワークって何かを構成すること…。なんでしたっけ?

正しく説明するためには、ネットワークとは何かを述べないといけないので、ちょっと難しいかなと思います。が、ネットワークって少なくとも何かを「構成すること」ではないように思います。

英語のWikipediaだと以下。

A virtual local area network (VLAN) is any broadcast domain that is partitioned and isolated in a computer network at the data link layer (OSI layer 2).

https://en.wikipedia.org/wiki/VLAN

ChatGPTは肝心な「broadcast domain」という部分を翻訳しませんでした(以下)。

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)は、データリンク層(OSIレイヤー2)で分割および隔離されたブロードキャストドメインです。

ChatGPT (v3.5)による、上記英語版Wikipediaの日本語訳

少なくとも、日本語のWikipediaはなんか変だなー、と思いつつ、私の理解を述べます。

VLANは、物理的な接続とは無関係に、データリンク層で構築する仮想的なネットワークです。例えば、物理的に同じLAN(ローカルエリアネットワーク)に複数の機器がつながっている場合を考えます。同じLANでつながっているにもかかわらず、ある機器と別の機器はそれぞれ分離されたネットワークセグメントにつながっているような挙動をさせることを可能にしたネットワークです。

わかんないですよね?

では、実際の話をします。

賃貸物件でVLANを使う意図とは?

テック大家さんとしては、VLANを使うことで、賃貸物件のそれぞれの部屋のネットワーク機器が、別々のネットワークにあるようにしたいです。なぜなら、別の部屋のスマホから、自分の部屋のパソコンにアクセスできると気持ち悪いからです。

または、建物内の入居者が使うネットワークに、管理用のセキュリティカメラとかオートロックシステムのような機器がつながっていたとしても、入居者からはアクセスできないようにしたいです。セキュリティ観点で、入居者がアクセスできてしまうと心臓に悪いからです。

VLANを使いこなせば物理的には切り離されていない機器を、論理的に切り離すことが可能になるのです。

テック大家さんの物件「ハイドレンジア箱根」では、以下のような形でローカルエリアネットワーク(LAN)を作ります。LAN内には入居者が使う機器のほか、WiFiのアクセスポイントやセキュリティカメラ、オートロックのシステムなどをつなぎます。

VLANはどのように「つくる」のか?

VLAN、つまり、仮想ネットワークをローカルエリアネットワークにつくるというのは、どういった作業になるのでしょう?

VLANを実現するためにはレイヤー2 スイッチというネットワーク機器を導入する必要があります。または、L2スイッチと言ったりします。一般家庭でWiFiルーターを中心に家庭内LANを構築する場合は、スイッチングHUBというネットワークの分配器のような機器を導入しますよね。レイヤー2スイッチはHUBと見た目はあまり変わりありません。しかし、HUBとは中身が違う。言わばスズキアルトのボディーにフェラーリのエンジンが入っているようなものになります(意味不明)。

どう違うかというと、レイヤー2スイッチもHUBと同じように、機器の内部をデータ(パケットとも言う)が流れます。その際、レイヤー2スイッチでは、設定した内容を条件に、パケットを転送するかしないか判断することができるのです。これによって、物理的につながっている同一LAN内の機器に対して、ある機器にはアクセスできるけど、別の機器にはアクセスできない、といった仮想的な別ネットワークを構築できると言うわけです。

そして、このパケットの宛先の判断をOSIのネットワーク階層構造(OSI参照モデル)でいうところのデータリンク層(=レイヤー2層)で行うので、レイヤー2スイッチと呼ばれています。

テック大家さんが賃貸物件「ハイドレンジア箱根」で実際に行った設定は、VLAN設定の中でも「ポートベースVLAN」と呼ばれるものです。VLAN設定の中では、VLAN IDという数値を使って仮想ネットワークを区別します。ポートベースVLANでは、スイッチのポート番号にVLAN IDを振ることでVLANを構築します。

筆者が実際に導入した機器は、エレコム製のEHB-SG2B16、および、24ポート版のEHB-SG2B24です。以下の写真のような機器です。

なぜ、これを選んだかと言うと…。忘れました。確か、自分で購入する前に館内のフリーWiFiを導入しようとして相談した業者(実際には頼まなかった)がこれを使ってたから。とか、そんな理由だったと思います。すみません。

この商品の一ついいところは、公式サイトに実際のユースケースに合わせた設定例が用意されているところです。私のようなDIYネットワーク職人でも、サイトを見ながら使えます。

注意点ですが、同じエレコムでも家庭用と業務用ではサポートが違うと言うことですね。私もこういった業務用の機器を初めて扱ったのですが、一度だけサービスに電話で質問したことがありました。その際に、家庭用の機器の窓口につないだら、転送もされずたらい回しで面倒なことになりました。

実は、もう一種類、違うメーカーのレイヤー2スイッチを導入しています。

TP-LinkのTL-SG108Eという製品です。VLAN自体は正しい(?)プロトコルの規格なのでメーカーが違うスイッチを使っても問題なくVLANを組むことができます。このモデルは、他メーカーの8ポートのスイッチと比較して、とにかく筐体が小さいのです。ちょうど私が設置しようと思っていた場所のスペースが限られていて、でもレイヤー2スイッチで8ポートが欲しいといった要件にぴったりでした。

複数のスイッチでVLANを作るには「タグ」が必要

さて、複数のスイッチを組み合わせてVLANを組むときは、それぞれのスイッチでVLAN IDの設定をする以外に必要なことがあります。VLAN IDは単なる数値です。レイヤー2スイッチの設定の中でユーザーが好き勝手に定義できるものです。つまり、スイッチ間でそのような単なる数字の整合を取らなければ、期待する動作にならないのです。「タグ付き」パケットの設定をしてやる必要があります。

複数スイッチ間でVLAN IDの整合をとる仕様として、タグ付きのパケット(Ethernet frameと呼んだりします)をやり取りする仕組みが定義されています。ポートベースのVLANの場合は、レイヤー2スイッチ同士をつなぐポートに対して「タグ付き」データを送受信するポートとして設定します。その上で、設定したポート同士をLANケーブルで接続する必要があるのです。

この設定をすると、設定されたポート上では、Ethernet frameの構造が他のポートとは異なる形式でやりとりされるようになります(ヘッダが2バイト増えてしまう)。そのため、普通のLAN端子からケーブルを引っ張ってきてそのポートにつないでも、データを送受信できなくなります。両方の機器で自身のポートの設定を「タグ付き」にしてようやく通信が成立します。私は、初めてこの辺の設定したときにデータが全く送れなくなって少し驚きました。

この辺りの設定もエレコムの実例集が図入りで非常にわかりやすいです。ぜひとも参考にしてみてください。

賃貸建物内ネットワークのVLAN設計の実際

では、ここから実際のハイドレンジア箱根のVLAN設定(仮想ネットワークの設計)の話題に移ります。

ハイドレンジア箱根では、VLANでいくつかの要件を実現したいと考えました。基本的な構成としては、インターネット回線は建物全体で1回線。メインのルーター1台(YAMAHAの製品を使用)に入った回線は、レイヤー2スイッチで分配します。つまり、館内でひとつの大きなLAN(ローカルエリアネットワーク)を構築します。

つながる機器は、以下のようなものです。

- 各部屋(1Kルーム)の有線接続

- フリーWiFiを実現するアクセスポイント(複数箇所)

- IPベースのセキュリティカメラ(複数箇所)

- IPベースのオートロックシステム(エントランスに一箇所)

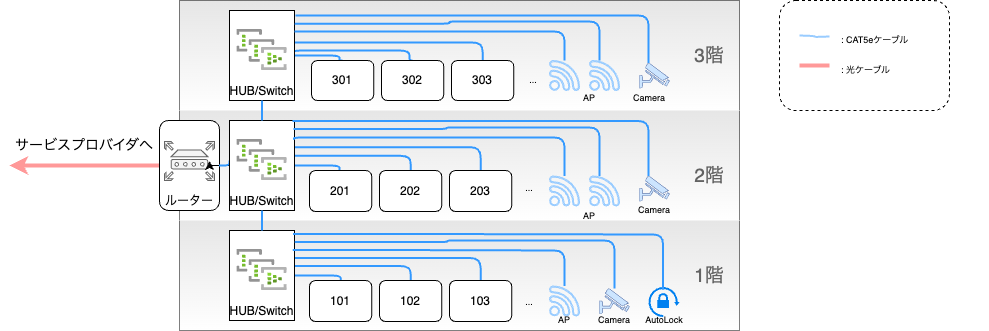

機器が多いので、LANポートが数が足りなくなること、および、ケーブルの敷設の仕方を考慮して、L2スイッチは1階/2階/3階の各フロアに設置しました。

要件として必要だったのは、以下のようなものです。

- 各部屋(1Kルーム)の有線接続は、それぞれ分離したネットワークとし、互いにアクセスできないこと

- フリーWiFiのためのアクセスポイントも、それぞれ分離し、互いにアクセスできないこと

- セキュリティカメラの機器は、入居者のネットワーク(有線・無線とも)からアクセスできないこと

- オートロックシステムは、入居者のネットワーク(有線・無線とも)からアクセスできないこと

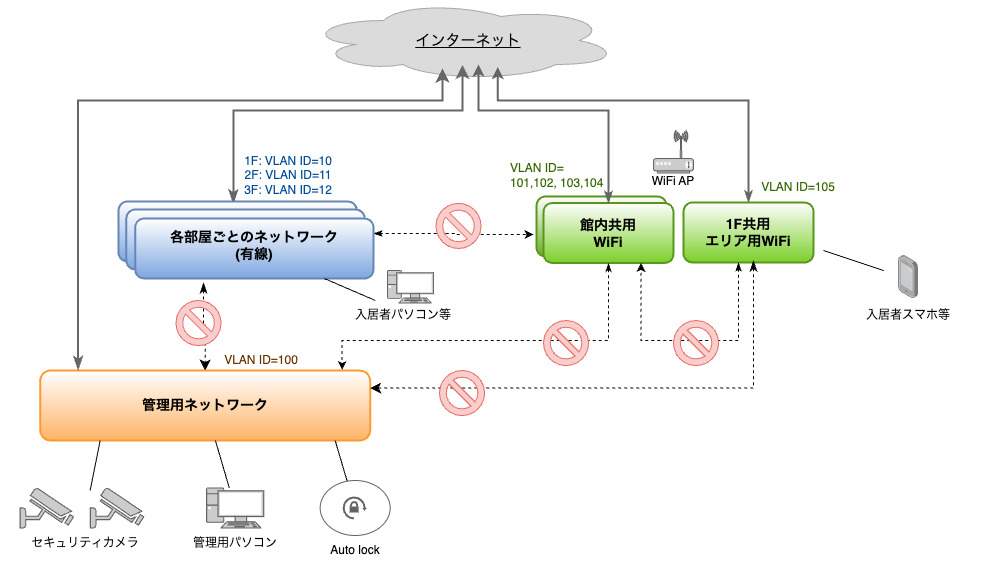

イメージを共有するために、VLAN構成を図にしてみました。この図は、物理的なLAN接続ではなく、論理的なVLANの構造を記述したものです。(図中のVLAN IDは、実際のものとは異なります。私の心の安心のためです。あしからず)

物理的な接続としては、上記のように複数のレイヤー2スイッチを使っています。ですので、複数のスイッチをタグ付き設定済みのポート同士つなぐことで、この論理構造を実現しています。

図の補足をします。

「管理用の仮想ネットワーク」としてVLAN ID=100のネットワークを用意します。ここには、館内のセキュリティカメラの他、オートロックシステム、管理者である私がLAN全体を管理するための機器をつなぐネットワークです。そして入居者の仮想ネットワークから分離することで、入居者が「管理用ネットワーク」にアクセスできなくしました。大家さんとしては、これで心の平穏を保てます。

「各部屋の仮想ネットワーク」は、とりあえずフロア毎にVLAN IDを分けました(11から12にして仮想ネットワークを分離)。その上で、各部屋ネットワークの中で「プライベートVLAN」と呼ばれる機能を使って個々の部屋を分離します。

ここで「プライベートVLAN」機能に関しては少し説明が必要でしょう。各部屋の有線接続は互いにアクセスできないようにしたいので、部屋毎にVLAN IDをふればネットワークを分離できて、相互のアクセスを遮断できます。しかし、それだと面倒なので、同じVLANの中で互いにアクセスできないようにするという便利な機能があります。それが「プライベートVLAN」です。エレコムの事例集でも、インターネットマンションの事例として使用されています。テック大家さんの物件の場合、スイッチが複数あるのでエレコムの実例集よりも話が複雑です。でも、やっていることは基本的には同じです。

加えて「WiFiアクセスポイントの仮想ネットワーク」も他のネットワークから分けました。WiFiに機器同士の通信も遮断したかったので、WiFiアクセスポイント毎にVLAN IDを割り当てています(101から105)。

このような論理的なVLAN構成にすることで、私が先に記載したやりたい要件を全て満たせているはずです。

以上、賃貸物件(マンション)でフリー・インターネットを提供した実例を示しました。私の事情に偏っていますし、DIY的で作ったものです。

コンサル始めました。もし、同様のことをやりたくて困っている賃貸大家さんがいましたら、お気軽にご相談ください。

-100x100.png)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません