【最新版】チューナーレステレビとは?メリット・デメリットから選び方、NHK受信料まで徹底解説

PCモニターとの違い、地上波視聴の可否、おすすめサービスまで。あなたの疑問を全て解決するチューナーレステレビの完全ガイド。

現代のテレビ視聴とチューナーレステレビへの関心

賃貸経営を行う大家さんにとって、入居者のライフスタイルやニーズの変化を理解することは、魅力的な物件を提供するために不可欠です。近年、テレビの視聴方法も大きく変化しており、その中心にあるのが「チューナーレステレビ」です。

以前の記事ではHDMI端子と接続機器について整理しましたが、今回はその第2弾として、今注目を集めるチューナーレステレビを深掘りします。「NHKが映らないテレビ」という側面が強調されがちですが、その本質はそれだけではありません。本記事では、チューナーレステレビの定義から、そのメリット・デメリット、PCモニターとの違い、視聴できるコンテンツ、そして導入方法まで、あなたの疑問を全て解決する完全ガイドとして解説します。

チューナーレステレビとは?その定義と基本的な特徴

チューナーレステレビとは、その名の通り、テレビ放送を受信するための「チューナー」を内蔵していないテレビ受像機のことです 。

従来のテレビが地上デジタル放送やBS・CS放送を受信するためのチューナーを備えているのに対し、チューナーレステレビにはそれがありません。そのため、アンテナケーブルを接続するテレビ入力端子もありません。

メーカーによっては「スマートモニター」や「チューナーレススマートテレビ」とも呼ばれるこの新しいタイプのテレビは、インターネット経由の動画配信サービスを視聴することに特化しています。

チューナーレステレビの主な特徴は以下の通りです。

地デジや衛星放送の入力端子がない: チューナーがないため、アンテナケーブルを接続する端子がありません。

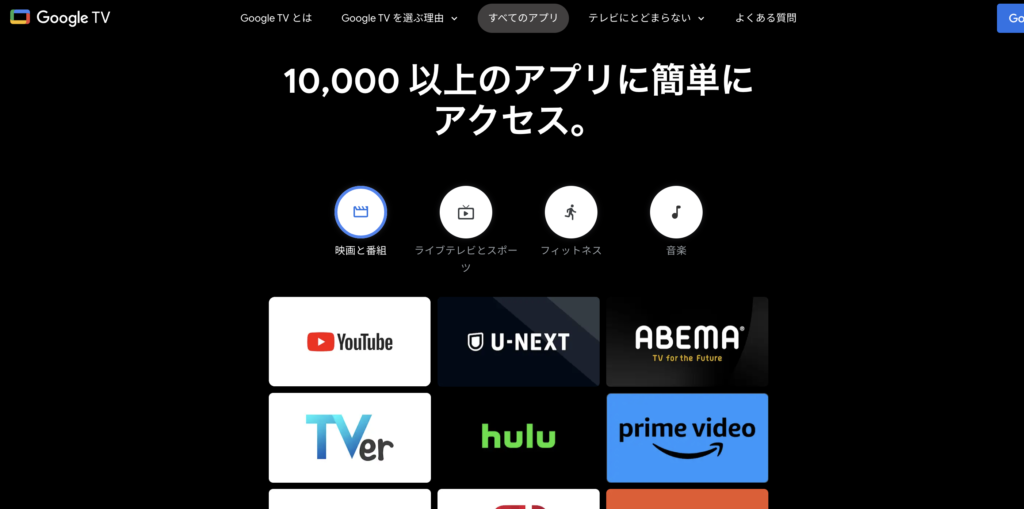

OS(Google TVなど)が搭載されている: 多くの機種がAndroid TVやGoogle TVといったテレビ用OSを搭載しており、スマートフォンと同じようにアプリをダウンロードして利用できます。

Wi-Fiが搭載されている: インターネット接続が必須となるため、Wi-Fi機能が内蔵されています。

チューナー付きのテレビより安い: チューナーを搭載しない分、製造コストが抑えられ、価格が安価な傾向にあります。これは、日本のデジタル放送が独自の進化を遂げた「ガラパゴス」的な側面を持つため、チューナーを搭載しないことでメーカーが全世界共通の商品として製造でき、大量生産によるコストメリットが効くという背景もあります。

さて、チューナーがない、ということは地デジやBS/CSなどの放送が一切受信できないということになります。

これを以て、NHKが映らないテレビだ、受信料を払わなくてもいいのだ、みたいな論調が世間にはあります。

確かにそこは真なのですが、筆者としては、NHKが映らないというのはチューナーレステレビの一つの側面しか見ていないように考えています。

髪の毛が少し白くなってきたからなのか、根がマジメだからなのかわかりませんが、筆者個人はNHKを比較的よく見ます。良い番組も多いと感じています。もちろん受信料払ってます。

ポイントはそこではなく、どうしてこういう商品があるのか、どんな人に適した商品なのか、などを理解すべき考えています。

生活者の目線でこういうものが必要になっているトレンドを理解し、その結果として、今どきの入居者にあった物件とは何か。賃貸大家さんとしてはここを考えるべきなのです!ちょっと大げさですが…

テレビの中心が変わった!?

放送が映らないなら「テレビ」というコトバの意味するところも変わってきそうなものです。

もともと「テレビ」は「放送」とイコールでした。ですので、チューナーレステレビは、そういう意味ではもはや「テレビ」ではないのです。あの佇まい、薄い板の形状、それを持った製品を我々は「テレビ」と呼ぶことになったようです。

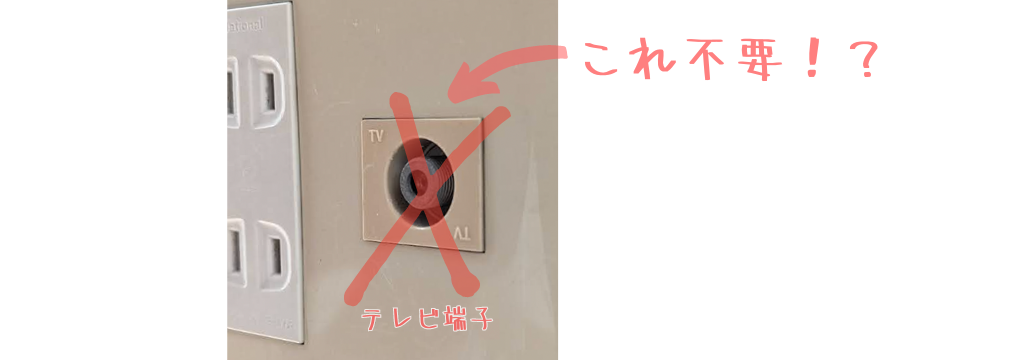

Google TVの登場により、テレビの機能的な中心も変わりました。

Google TV以前のテレビは、電源入れたら地デジやBSなど「放送」が表示されました(下図の左)。ネットにつながるテレビもありましたが、それでも「放送」が中心です。ネット動画は一旦メニュー(ホーム画面)を経由する形で切り替えました。

一方、Google TVはコンテンツなどの一覧が華々しく表示されるホーム画面が中心です。

電源を入れてもまずはホーム画面です。スマホに慣れ親しんだユーザには違和感がないでしょう。ホーム画面でアプリのアイコンをタップしてYoutubeなどの動画配信サービス(アプリを開く)。Google TVもこれと同様の使い勝手です。それに加えて、アプリの「起動」だけではなく、アプリが提供するコンテンツ(動画そのもの)へダイレクトに移動することすらできます。

市場にはGoogle TVをOSとして搭載したチューナー付きのテレビも売られていますが、その場合「放送」はYouTubeやNetflixと同列の一アプリとして扱われます(下図の右)。そして、「放送」機能(赤枠)がないのがチューナーレステレビというイメージになります。

つまり、Google TVの登場により、テレビの中心が放送という意味の「テレビ」ではなくなったというわけです。

PCモニターとの違いを徹底比較

放送が映らないテレビは、PCモニターとなにが違うの?

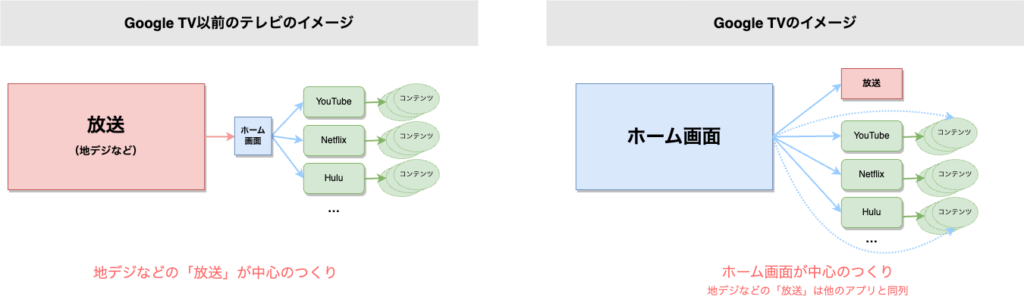

チューナーレステレビとPCモニターは見た目が似ているため混同されがちですが、機能面で大きな違いがあります

上述のように、昨今のチューナーレステレビは、Google TVがトレンドです。テレビ自身がネットからコンテンツを取ってきて表示できます。

一方、PCモニターという商品はネットにつながりません。映像機器からのコンテンツは、HDMIやDisplay Portといった端子を通してのみ表示可能になります。もし、チューナーレステレビと同じようなコンテンツ視聴をしたければ、前回の記事で紹介したようなHDMIの映像出力をもつガジェット商品(例えば、AmazonのFireTV stick)を買ってつながなければなりません。

その点、チューナーレステレビの場合は、テレビの後ろになにもつなぐ必要がないのでPCモニターに後付するよりもスッキリします。

ただし、スマホを見ているとおわかりのようにソフトウェアの進歩は特に激しい。Google TVやコンテンツ視聴向けのOSはすぐに古くなる可能性があります。ですので、それで成り立っている小さなガジェットだけを買い替えてPCモニターは使い続ける、という戦略も考え方として悪くありません。そうやってエンターテインメント環境が古くならなくするというのも一つの手です。考え方次第といったところですね。

できることを整理してみます。

| 項目 | PCモニター | チューナーレステレビ |

|---|---|---|

| チューナー | なし | なし |

| ネット接続 | 単体では負荷(PC接続が必要) | 単体で可能(WiFi内蔵) |

| OS/アプリ | アプリ利用不可(PC接続が必要) | Google TVなどのOS搭載、アプリを直接利用可能 |

| コンテンツ視聴 | PCやFire TV Stickなどの外部ガジェットが必要 | 単体で動画配信サービスなどを視聴可能 |

| 活用場面 | PC作業メイン、ゲーム用モニター | 動画視聴メイン、ゲーム、仕事用モニターとしても使える |

| 操作性 | PCからの操作が基本 | リモコン操作。音声操作も可能 |

チューナーレステレビで何が見られる?視聴可能なサービス

チューナーレステレビでは、アンテナ経由の従来放送は視聴できませんが、インターネット経由で非常に多彩な動画コンテンツを楽しめます。

定額制動画配信サービス: Netflix、Amazonプライム・ビデオ、Disney+、Hulu、U-NEXTなどが代表的です。映画、ドラマ、アニメなど豊富な作品を好きな時に選んで視聴でき、高画質・高音質で楽しめます。

動画共有サービス: YouTubeをはじめとする動画共有サイトも、チューナーレステレビで人気のコンテンツです。音楽やお笑いからニュース解説まで幅広いジャンルの動画を無料で視聴できます。

見逃し配信サービス: 民放公式の「TVer(ティーバー)」アプリを利用すれば、地上波のドラマやバラエティ番組、ニュース番組などを放送後から約1週間無料で視聴できます。リアルタイムで見逃しても好きな時間に追いかけられるため、地上波番組を普段見る方にとって心強いサービスです。ただし、TVerで視聴できるのは民放番組のみで、NHKの番組は含まれません 。

チューナーレステレビがフィットするユーザーは?

チューナーレステレビを買う人は地デジのような放送を見ないユーザーなのでしょうか。

筆者はそうは考えていません。

世は、コスパ(コスト・パフォーマンス)ではなくタイパ(タイム・パフォーマンス)の時代。リアルタイムでコンテンツを視聴することはあまり重視されなくなってきているのです。

マクロミルというサイトの調査「する?しない?動画の倍速再生2,400人に聞いてみた!」によると、どの世代も半数は動画を倍速で観るし、若いほどその傾向は高い。

ならば放送を録画して観るのか?

「レコーダー市場規模、19年の3分の1に縮小」という記事に出荷台数の推移が載っています。これによると、BDレコーダーの出荷は縮小しています。理由はTVerをはじめとする見逃し配信サービスの普及です。つまり、テレビで放送したものをネットで観る、というカルチャーです。

等速でリアルタイムでテレビを観るという体験は時代遅れになりつつある。代わって、ネットでキャッチアップという流れがあるというわけです。

ちなみに、放送が受信できないテレビだからといってリアルタイムのコンテンツが観られないかと言うとそんなこともありません。YouTubeでも「ライブ」という配信形態があります。かの「第100回 箱根駅伝」は日テレがTVerでリアルタイムで配信していました。

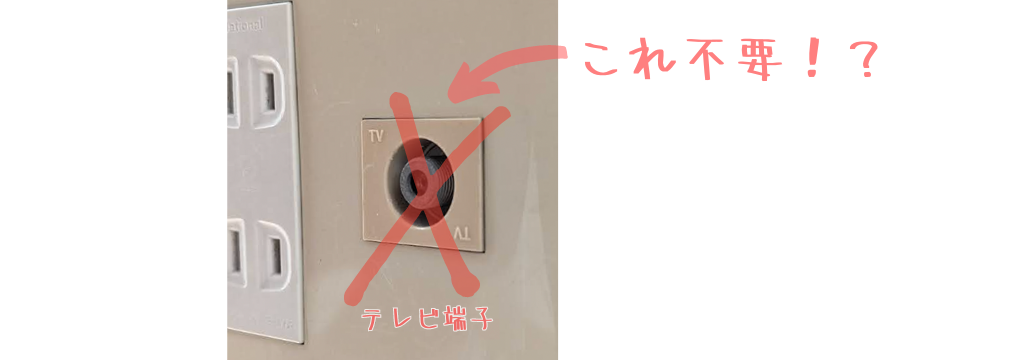

ということは、若い世代ほど「チューナー付き」であることは必須でなくなってきているということです。もしかすると、大家さんであるあなたの賃貸物件にある「テレビ端子」に何も挿していない若い入居者も多いかも知れないのです!

まとめ

チューナーレステレビは、NHKが映らないテレビではない。チューナーがないので、NHKどころか民放も映りません。しかし、昨今、アンテナ線につないでリアルタイムに映像を観るよりも、TVerなどの見逃し配信が普及。タイパが象徴する時間感覚で、実時間ではなく倍速で視聴する若いユーザも増えている。

そこに出てきたのが、Google TVというスマホを大きくしたようなテレビ。それがチューナーレステレビ。

今後は、賃貸物件に「テレビ回線」は不要になるかも!?

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません